Contra a barbárie

Na celebração aos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, nos colocamos diante da utopia de cumpri-la integralmente

TEXTO MARCELO ABREU

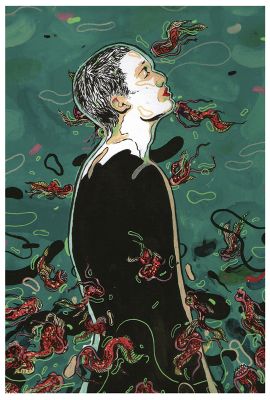

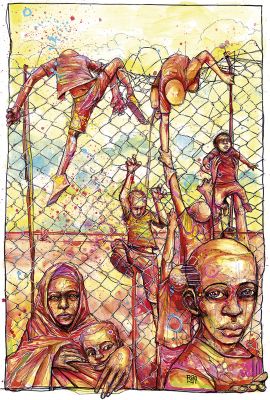

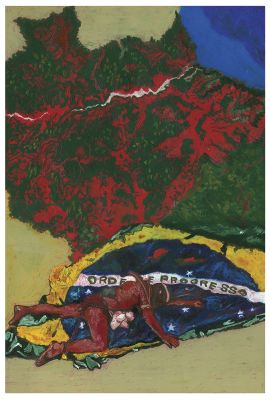

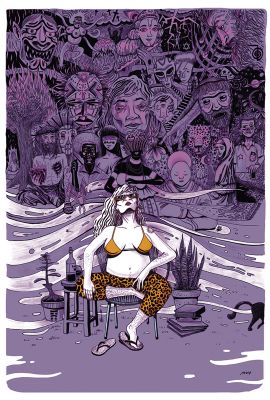

FOTO CHICO BARROS

01 de Dezembro de 2018

Foto Chico Barros

O mundo emergia dos horrores da Segunda Guerra Mundial quando, durante a primeira Assembleia Geral da recém-fundada Organização das Nações Unidas, ocorrida na cidade de Londres, em janeiro de 1946, ficou decidido que seria formada uma comissão para esboçar um documento que estabelecesse os direitos básicos dos seres humanos. O grupo de trabalho formado na Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas reunia uma lista de notáveis, que passou a se encontrar naquele mesmo ano: um jurista canadense, um francês de origem judaica especialista em Direito Constitucional, um poeta e acadêmico chinês e um filósofo libanês cristão. Como presidente e coordenadora do grupo, a ex-primeira-dama dos Estados Unidos, Eleanor Roosevelt.

No início de 1947, após discussões iniciais pouco objetivas, foi passada a John Peters Humphrey, o professor de Direito e jurista canadense, a tarefa de elaborar um rascunho preliminar do que viria a ser a declaração. Textos esparsos sobre a proteção da vida e dos direitos fundamentais, escritos ao longo de 2.500 anos em várias partes do mundo, além de contribuições de intelectuais, especialistas e pensadores contemporâneos foram condensados em um esboço elaborado por Humphrey, com nada menos que 407 páginas. Submetido aos outros membros da comissão para discussão, esse calhamaço transformou-se nos singelos 30 artigos que, redigidos pelo francês René Cassin, compõem a magistral Declaração Universal dos Direitos Humanos, que agora celebra seu septuagésimo aniversário como o documento mais traduzido em todo o mundo – até agora em 512 línguas diferentes.

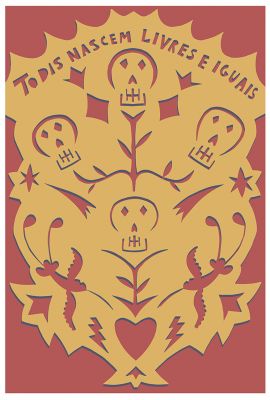

Conciso, bem-escrito, nas suas 1.799 palavras (na tradução em português), tornou-se a base para uma infinidade de declarações, convenções, cartas, tratados e acordos que abordam o tema de forma mais específica. A declaração começa com um breve preâmbulo de 346 palavras (os famosos sete “considerandos”) e passa ao primeiro artigo que sintetiza séculos de preocupação com a defesa dos direitos fundamentais. “Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade.”

Eleanor Roosevelt (1884-1962) era viúva do prestigiado presidente Franklin Delano Roosevelt, que ocupou a Casa Branca entre 1933 e 1945. Aos 62 anos na época, era conhecida pelo seu dinamismo e energia, e considerada uma figura imponente na estrutura da ONU. Ela insistiu que o documento fosse escrito numa linguagem que pudesse ser entendida pelo cidadão comum, e que o conteúdo fosse flexível o bastante para ser interpretado e implementado em diferentes culturas ao redor do planeta. Mais do que uma lei, foi uma declaração de princípios.

GRUPO DE NOTÁVEIS

Resumir um mundo de aspirações tecidas ao longo de séculos em apenas alguns parágrafos que entrassem na consciência mundial não era, certamente, tarefa fácil. Foram decisivas a competência do grupo de especialistas, a variedade de suas origens e a determinação da senhora Roosevelt. O núcleo básico do grupo de trabalho era composto pelo canadense Humphrey (1905-1995), professor de Direito e chefe da Divisão de Direitos Humanos do Secretariado; René Cassin (1887-1976), o francês de origem judaica, especialista em Direito Constitucional, havia sido assessor do presidente Charles de Gaulle no governo francês no exílio, em Londres, durante a ocupação da França – e era ele próprio um ex-combatente na Primeira Guerra Mundial; Peng-chun Chang (1892-1957), poeta e acadêmico chinês, que havia fugido da ocupação japonesa em seu país em 1937, era uma espécie de homem renascentista de muitos talentos – trazia ao grupo uma perspectiva oriental e uma ética baseada nos ensinamentos de Confúcio; e, por fim, Charles Malik (1906-1987) era um filósofo libanês de orientação tomista, cristão ortodoxo, inquisidor e polêmico. Apesar de origens diversas, todos tinham sido educados no Ocidente. Havia também representantes de países como Chile, Uruguai, Reino Unido, Iugoslávia, Ucrânia, Filipinas e Austrália.

Entre os textos que serviram de inspiração, foi usado com destaque o discurso sobre o Estado da União, feito perante o congresso norte-americano pelo presidente Franklin Roosevelt em 1941, no qual defendeu as chamadas “quatro liberdades”: liberdade de palavra, de necessidade, de crença, de viver a salvo do temor.

A declaração não fez parte da Carta das Nações Unidas, o ato de fundação da ONU, em 1945, mas ficou decidido que um dos primeiros esforços da criada Comissão de Direitos Humanos seria o trabalho de escrever uma declaração de princípios e uma convenção (que teria efeitos vinculantes). A convenção, depois mudada para pacto, só viria a se concretizar 18 anos depois. Naquele momento do pós-guerra, prevaleceu a posição de Eleanor Roosevelt de fazer um texto de princípios que pudesse ser aceito por todos. Posteriormente, viriam os instrumentos para desenvolver o assunto.

John Humphrey admitiria depois que, entre as fontes usadas estavam principalmente contribuições em língua inglesa, provindas de organizações como a Liga dos Sindicatos de Mulheres, a Unesco e o Instituto de Direito Americano. Colaboraram também, com ideias, cientistas políticos como os ingleses E. H. Carr (1892-1982) e Harold Laski (1893-1950) e até, curiosamente, o escritor H. G. Wells (1866-1946), famoso por seus livros sobre um futuro distópico, entre eles A máquina do tempo e Guerra dos mundos. Wells havia escrito um manifesto sobre o tema em 1939 – com 10 parágrafos –, intitulado World declaration of the rights of man, distribuído em muitos países.

No livro Direitos humanos: referências essenciais (Edusp), o também inglês Ralph Wilde, especialista em Direito Público Internacional, escreve que a Guerra Fria teve seu efeito no texto: “Dois modelos ideológicos de base iluminista competiram entre si para que fossem traduzidos na declaração. O modelo capitalista ocidental, com ênfase no individualismo, na empresa e no direito de propriedade, tinha como foco os direitos civis e políticos. O modelo comunista soviético, com ênfase nos direitos coletivos, nos deveres individuais e na propriedade coletiva, concentrava-se nos direitos econômicos, sociais e culturais”. “O resultado”, prossegue Wilde, foi uma declaração que “acatou a importância tanto da liberdade individual quanto da unidade coletiva em que vivem as pessoas. Sua formulação aparentemente desqualificada do direito de expressão (artigo 19) agradou aos libertários; o direito a um padrão de vida adequado (artigo 25) empolgou os socialistas”. Wilde defende que é por causa da mudança de foco das nações para o indivíduo que a declaração é mais universal do que internacional.

Foram necessários 80 encontros e 170 emendas para que o comitê adotasse a versão final do documento. René Cassin, que teve um papel fundamental na redação do texto final, ganharia em 1968 o Prêmio Nobel da Paz pelo seu trabalho de defesa dos direitos humanos na Europa e passou a ser considerado o pai da declaração universal, o que, segundo muitos, não faz justiça ao papel fundamental de Humphrey no primeiro esboço, aos questionamentos de Malik e às sugestões de Chang e da própria Roosevelt.

Um dos representantes do Brasil na Assembleia Geral foi o professor e jornalista pernambucano Austregésilo de Athayde (1898-1993), que, radicado no Rio de Janeiro desde jovem, viria depois a ser presidente da Academia Brasileira de Letras por 34 anos. Quando Cassin recebeu o Premio Nobel da Paz, em 1969, citou nominalmente o amigo brasileiro: “Quero dividir a honra desse prêmio com o grande pensador brasileiro Austregésilo de Athayde, que, ao meu lado, durante três meses, contribuiu para o êxito da obra que estávamos realizando por incumbência da ONU”.

OBJEÇÕES

A ONU, na época, reunia somente 58 países. Na votação final no plenário da Assembleia Geral, ocorrida em 10 de dezembro de 1948 no Palais Chaillot, em Paris, 48 votaram a favor, entre eles, o Brasil. Oito países se abstiveram: A União Soviética e os países de sua órbita de influência (Polônia, Tchecoslováquia, Iugoslávia, e as repúblicas soviéticas da Bielorrússia e Ucrânia), por exemplo, objetavam ao artigo 17 que estabelecia o direito à propriedade (posteriormente, reviram a posição quando entenderam que ele podia também se referir à propriedade em comum). A Arábia Saudita se absteve porque fazia oposição aos direitos iguais no casamento, estabelecidos no artigo 16 e à liberdade de mudar de religião, contida no artigo 18. O mesmo fez a África do Sul, que, por essa época, caminhava na direção contrária, instituindo o regime de segregação racial, depois conhecido como apartheid. Outros dois países não votaram: Honduras e Iêmen.

Cinco anos após a aprovação, em 1963, num discurso no plenário da ONU, o embaixador brasileiro João Augusto de Araújo Castro definiu assim o documento: “Num corpo sintético de enunciações básicas atinentes ao mais complexo dos temas – o homem –, reduzimos de forma luminosa e perdurável toda uma programação futura para a construção do homem de amanhã pelo homem de hoje”.

Para as muitas nações ainda mantidas como colônias (sobretudo na África), a declaração passou a ser uma referência que orientaria, em alguns casos, a luta pela independência. Fato que não impediria, contudo, que, depois de independentes, muitos governos africanos desprezassem em larga escala as provisões da declaração universal que lhes havia inspirado na luta anticolonial.

A Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) é o resultado de uma longa tradição de documentos redigidos ao longo dos séculos que tratam, em alguma medida, da questão do respeito e da convivência pacífica entre as pessoas. Uma tradição que vem da filosofia clássica dos gregos, passa pelo Direito Romano, pela tradição dos livros sagrados do judaísmo, cristianismo e islamismo, desemboca na teologia cristã de Tomás de Aquino e começa a chegar à tradição propriamente jurídica com a Magna Carta de 1215, na Inglaterra, a Declaração dos Direitos Inglesa, de 1689, a Declaração de Independência dos Estados Unidos, de 1776, e a Declaração Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789.

NOVOS INSTRUMENTOS

O documento de 1948, por sua vez, gerou ao longo das décadas seguintes uma série de textos menos genéricos e mais específicos que foram detalhando itens e exigindo dos seus signatários um comprometimento maior. É o caso da Convenção para a Prevenção e Punição do Crime de Genocídio (1948), da Convenção pela Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (1984), da Convenção contra a Tortura (1984), da Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos (1986), da Convenção sobre os Direitos da Criança (1989), da Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial (1993), entre outras.

A lista de novos documentos que foram surgindo é extensa: Declaração Solene dos Povos Indígenas do Mundo (1975), Declaração Universal dos Direitos dos Povos (1976), Declaração Islâmica Universal dos Direitos do Homem (1981). O texto de 1948 tornou-se também o modelo para as provisões sobre direitos humanos em constituições de 70 países ao redor do mundo e é citado explicitamente em constituições de 19 países africanos. Também inspirou a realização de grandes conferências mundiais, como a que tratou sobre o meio ambiente (a Rio 92), assentamentos humanos (Istambul, em 1996), a situação da mulher (Pequim, em 1995) e a conferência de Durban, contra o racismo, em 2001.

Mas o desdobramento mais importante da DUDH foi a elaboração de dois documentos com efeito vinculante, ambos de 1966: o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Ambos só entraram em efeito em 1976 e levaram anos até serem ratificados pelos parlamentos nacionais. Os próprios Estados Unidos somente ratificaram o primeiro deles em 1992. O Brasil só anunciou a adesão aos pactos no governo Sarney, em 1985, e o Congresso brasileiro os ratificou somente no governo Collor. Juntos com a declaração, os dois pactos, que implicam em obrigações legais, formam a chamada Carta Internacional de Direitos Humanos (International Bill of Rights).

A estrutura jurídica criada pela ONU para julgar crimes de guerra – como o Tribunal Europeu para os Direitos Humanos, o Tribunal Internacional para Crimes de Guerra de Ruanda e dos Bálcãs, com sede em Haia, na Holanda, e o Tribunal Penal Internacional – reflete a preocupação com os direitos humanos estimulada pela declaração. Como escreveu em The New York review of books o inglês Brian Urquhart, veterano da Segunda Guerra e posteriormente diplomata e subsecretário-geral da ONU, “nesses tribunais podemos ver os princípios da declaração convergindo com o crescente envolvimento da organização nas emergências humanitárias, nas convenções sobre as leis de guerra e sobre o tratamento de prisioneiros”.

Uma das consequências do documento – não previstas em 1948 – foi o surgimento das organizações não governamentais de defesa dos direitos humanos, entre as quais o caso mais evidente é o da Anistia Internacional, fundada em 1961 pelo inglês Peter Benenson (1921-2005), além de outras como a Human Rights Watch, em 1968, o Carter Center, em 1982, o Centro Internacional de Desenvolvimento da Criança do Unicef, em 1988, e a Children’s Watch International, em 1994.

ÚLTIMA UTOPIA

Ao longo dos anos, novas questões foram aparecendo e a amplitude do conceito de direitos humanos é hoje questionada por vários pensadores, da direita à esquerda. O norte-americano Samuel Moyn, por exemplo, no livro The last utopia – Human rights in history (Harvard University Press), afirma que, até 1968 – que foi declarado como Ano Internacional dos Direitos Humanos, o tema era “periférico como conceito organizador e quase não existente como movimento”. Como disse na época Moses Moskowitz, ucraniano de origem judaica, autor de vários livros sobre o tema, os direitos humanos ainda precisavam “despertar a curiosidade dos intelectuais, mexer com a imaginação do reformador social e político e evocar uma reposta emocional do moralista”.

Com isso parece concordar o brasileiro Paulo Sérgio Pinheiro, que durante a redemocratização era um dos mais badalados defensores dos direitos humanos no país (posteriormente o professor de Ciência Política foi secretário nacional dos direitos humanos, representante da ONU para o tema em países como Myanmar e na Síria e membro da Comissão Nacional da Verdade). Pinheiro lembra que “a Comissão de Direitos Humanos da ONU só começou a monitorar países a partir do final dos anos 1970, quando foi constituído o grupo de trabalho sobre apartheid e nomeado o primeiro relator especial sobre situação no Chile, sob Pinochet”.

Mas as coisas mudariam rapidamente naquela década. Já em 1977, a Anistia Internacional ganhava o Prêmio Nobel da Paz. Com a crise no socialismo real no Leste Europeu, segundo Moyn, a defesa dos direitos humanos “começou a se tornar largamente entendida como uma alternativa moral para utopias políticas falidas”.

Professor de História e Direito na Universidade de Yale, nos Estados Unidos, Samuel Moyn insiste que a defesa dos direitos humanos é uma “atraente ideologia entre outras” e contesta a visão de que a predominância do tema é resultado do horror ao nazismo na década de 1940. Segundo ele, a explosão da militância se deve a outros fatores: a procura de uma identidade europeia fora dos termos da Guerra Fria; a influência dos dissidentes soviéticos no Ocidente exercida entre jornalistas, políticos e intelectuais; a mudança moral na política externa norte-americana depois do fracasso da intervenção no Vietnã. E o fim do “colonialismo formal” e a “crise dos estados pós-coloniais”. “Nesse clima, um internacionalismo que gira em torno dos direitos individuais surgiu e foi definido em termos de uma alternativa pura num mundo de traição ideológica e colapso político.”

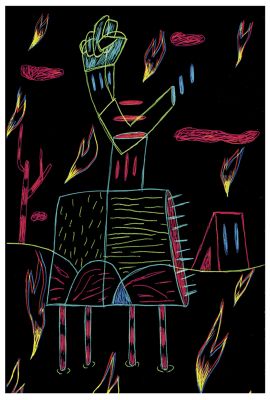

DESRESPEITOS

A declaração de 1948 deixou de fora mecanismos para a sua implementação. Muitos estados nacionais, signatários do texto, habituaram-se a justificar o desrespeito aos direitos humanos alegando diferenças culturais, respeito a tradições arraigadas, contingências políticas e normas religiosas. A lista das transgressões é longa e faz parte da dose diária de horrores presentes na mídia: crianças usadas em guerras, deslocamentos de grupos humanos forçados por conflitos armados, brutalidade policial, detenções irregulares, escravidão, estupro, desrespeito a identidades culturais (incluindo religião e uso de línguas nativas), execuções extrajudiciais, genocídio, mutilação genital feminina, perseguição por orientação sexual, falta de moradia, servidão por dívida, tortura, uso de minas terrestres e armas químicas, restrições à imprensa, trabalho infantil, aplicação da pena de morte, tráfico de pessoas, quebra de privacidade, poluição ambiental.

Regimes de direita (sobretudo na América Latina), de esquerda (como a China continental e os países do antigo Leste Europeu) e as nações muçulmanas têm sido os mais criticados. Em 1982, o representante do Irã na ONU, Said Rajaie Khorassani, disse que a DUDH era “um entendimento secular da tradição judaico-cristã” e que ela entrava em choque em alguns pontos com a lei muçulmana, a xaria. Em 2000, a Organização de Cooperação Islâmica adotou a Declaração do Cairo sobre Direitos Humanos no Islã como uma alternativa ao documento de 1948. O iraniano toca num ponto crucial. Levando em conta a origem de seus idealizadores, seria a declaração uma peça do colonialismo cultural do Ocidente?

Na II Conferência Mundial dos Direitos Humanos, realizada de Viena em 1993 (a primeira foi em Teerã, em 1968), da qual participaram mais de 170 países, tentou-se pôr um fim a essa questão, quando foi adotada uma declaração final na qual o primeiro artigo afirma que “a natureza universal desses direitos e liberdades fundamentais não admite dúvidas”. No artigo quinto, assegura-se que “todos os direitos humanos são universais, indivisíveis, interdependentes e inter-relacionados”, sendo “obrigação dos estados cumpri-los independentemente dos respectivos sistemas políticos, econômicos e culturais”.

Mas isso não resolve de vez os problemas. O astrofísico chinês Fang Lizhi (1936-2012), que foi expulso do Partido Comunista e apoiou o movimento dos estudantes pela democracia, mostrava seu ceticismo ao lembrar o caso de seu país: “A China tem seu próprio padrão de direitos humanos”, dizia ao recordar a comemoração oficial que houve em Pequim, em 1988, pelos 30 anos da Declaração Universal. No ano seguinte, seus “sonhos foram estilhaçados”, quando os tanques de guerra das forças de segurança cometeram o massacre da Praça da Paz Celestial contra os estudantes que exigiam democracia, em franco desrespeito ao artigo 18, que afirma: “Todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião”.

FAZENDO A DIFERENÇA

Defensores dos direitos humanos se tornaram celebridades mundiais pelas campanhas das quais participaram e pelas perseguições que sofreram em suas vidas pessoais. É o caso do escritor tcheco Václav Havel (1936-2011), do físico russo Andrei Sakharov (1921-1989) e do escritor, também russo, Alexander Soljenítsin (1918-2008), todos dissidentes do mundo comunista (Havel se tornaria presidente da República Checa, depois da queda do muro). É também o caso de líderes religiosos como Tenzin Gyatso, o décimo-quarto Dalai Lama do Tibete, da freira iugoslava Madre Teresa de Calcutá (1910-1997), do arcebispo sul-africano Desmond Tutu. Cruzaram fronteiras as histórias de militantes que influenciaram pessoas ao redor do mundo como Bernard Kouchner, fundador da organização Médicos sem Fronteiras, e o jurista José Ramos-Horta, depois presidente do Timor-Leste.

Alguns, uma vez no poder, nem sempre conseguiram manter o alto padrão ético propugnado durante anos. É o caso do líder sindical Lech Walesa, depois presidente da Polônia (que abandonou a política com baixíssima popularidade), e, da birmanesa Aung San Suu Kyi (mantida em prisão domiciliar durante anos). Reabilitada, e já como primeira-ministra de Mianmar, foi recentemente acusada de não fazer o bastante para evitar a perseguição ao povo rohingya, minoria étnica de religião muçulmana que têm fugido do país em grande número, em direção a Bangladesh. Com exceção de Havel, Kouchner e Soljenítsin (este ganhou o Nobel de Literatura), os demais receberam o Prêmio Nobel da Paz.

Para dar conta de um mundo onde os problemas são cada vez mais visíveis, foi sendo criado ao longo dessas sete décadas, mundo afora, um custoso aparato burocrático que reúne milhares de funcionários. Eles fazem parte de comissariados, comissões, comitês e tribunais, alguns de atuação mundial, outros de âmbito continental, alguns de alcance apenas regional. Além do Alto Comissariado de Direitos Humanos das Nações Unidas, existem, por exemplo, a Comissão de Direitos Humanos e o Alto Comissariado para Refugiados. Os comitês são vários: o de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, o Comitê para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher e o Comitê contra a Tortura.

Cada governo, por sua vez, mantêm em cada país estruturas nacionais, estaduais (ou provinciais) e municipais. Diante desse emaranhado burocrático, é refrescante voltar à declaração de princípios original, de 1948, na sua simplicidade, força literária e concisão. Ao mesmo tempo, fica evidente o longo caminho a ser percorrido para atingir seus objetivos.

QUIMERAS

“Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal”, afirma, por exemplo, o artigo 3, amplo, utópico e desrespeitado em larga escala. O artigo 12: “Ninguém será sujeito à interferência na sua vida privada, na sua família, no seu lar ou na sua correspondência, nem a ataque à sua honra e reputação”. Em tempos de cultura digital, outro ponto cada vez mais distante de realização.

No artigo 23, está escrito que “todo ser humano tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego”. Num mundo onde o mercado de trabalho, já precário, passa por mudanças bruscas, é um dos artigos mais fáceis de reconhecer como distante de sua realização. No parágrafo seguinte do mesmo artigo, reafirma-se: “Todo ser humano que trabalha tem direito a uma remuneração justa e satisfatória que lhe assegure, assim como à sua família, uma existência compatível com a dignidade humana e a que se acrescentarão, se necessário, outros meios de proteção social”.

No artigo 25: “Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e à sua família saúde, bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis e direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência em circunstâncias fora de seu controle”. Também muito distante da realidade da maior parte dos países do mundo.

CRÍTICA AO CULTURALISMO

José Augusto Lindgren Alves, diplomata brasileiro, autor de cinco livros sobre o tema dos direitos humanos, considera-se um “universalista convicto”. Foi representante do Brasil na Conferência de Viena, em 1993, assessor junto à ONU e embaixador na Bulgária. No seu livro mais recente É preciso salvar os direitos humanos (Perspectiva), ele procura analisar a crise que afeta o conceito nos últimos tempos.

Lindgren Alves é um dos principais críticos da estrutura montada pela ONU. Para proteger o interesse de grupos ou categorias de pessoas, diz ele, foram multiplicados normas e instrumentos que, se revelam objetivos nobres e mesmo necessários, “tornam o conjunto complexo, frouxo, sem hierarquia, com elementos claramente conflitivos”. Entre as consequências, segundo ele, “a primeira é tornar difícil, mesmo para o especialista, acompanhar a profusão de recomendações que emana dos órgãos, recomendações que, muito frequentemente, caem no vazio porque os Estados simplesmente não têm condições de cumpri-las”.

O sistema internacional de proteção não para de crescer em termos quantitativos. Os seis tratados de direitos humanos mais importantes na década de 1990 (as convenções sobre racismo, mulher, tortura, criança e os dois pactos, de direitos civis e políticos e de direitos econômicos, sociais e culturais), agora são oito. A primeira convenção contra discriminação racial tinha 25 artigos. A que trata sobre direitos de trabalhadores migrantes tem 93. Em contraste com meia dúzia de respeitados “monitores temáticos” da ONU no início da década de 1990 (sobre desaparecimentos, execuções sumárias, tortura, direitos da mulher, liberdade de religião e discriminação racial) quase 40 relatores especiais sobre “temas” trabalharam em 2010. “Produziram, literalmente, milhares de páginas de informes mal-lidos e logo superados por congêneres”, critica o diplomata.

Segundo Lindgren, isso gera uma “massa avassaladora de mecanismos existentes, muito parecidos entre si nos métodos e substância do trabalho e pouco conhecidos”. E prossegue: “Recomendações e controles internacionais falam agora pela multiplicação infinita. Sofrem do mesmo mal da informação na internet: a profusão as torna inassimiláveis”. A crítica à abundância de regulamentações só reforça a importância e a qualidade do texto de 1948.

O diplomata conta que, já há alguns anos, “ainda que os pensadores de esquerda, de maneira mais coerente do que os de direita, alertassem contra o totalitarismo do culto do ‘mercado livre’ associado à hegemonia do ‘politicamente correto’, o desvio de atenções para longe das questões abrangentes quase não encontrava obstáculos. Mais fácil do que lidar com problemas sociais complexos era a concentração de foco somente nas ‘minorias’, estimulada pelo discurso político dominante. Além de representarem mercados pouco explorados, suas dificuldades específicas, decorrentes de discriminações variadas, seriam, à primeira vista, resolúveis sem maiores mudanças no status quo”. Segundo ele, “esse multiculturalismo separatista hegemônico, de origem anglo-saxã, proponente do mosaico de culturas – inaplicável no Brasil –, acentua as diferenças, alimentando o narcisismo grupal e condenando as misturas”.

Ao analisar a complexidade de relações tribais, étnicas e culturais de vários países do mundo, Lindgren critica que militantes proponham, “em nome dos direitos de minorias, uma gama de obrigações particularizadas”. Acha que uma parte dos militantes “autoproclamados de esquerda”, por conta do “direito à diferença”, substituem a política universalista abrangente por campanhas em prol de objetivos etnoculturais enquadradas naquilo que o filósofo Alain Badiou denomina “logomaquia dos direitos humanos”. “A satisfação dos ‘culturalistas’, de qualquer forma, é impossível, na medida em que novas comunidades de identificação com novas diferenças são incessantemente criadas, outras susceptibilidades afloram, os crimes e violações continuam e múltiplas exigências se agregam continuamente”, diz Lindgren.

Makau Matua, professor de Direito nascido no Quênia e radicado nos Estados Unidos, escreveu no livro Human rights: a political and cultural critique (Philadelphia University Press) que “o movimento pelos direitos humanos não encontra ressonância profunda no tecido cultural de países fora do Ocidente. Para prevalecer, o movimento terá de estar ancorado na cultura de todos os povos”.

O universalista Lindgren vai em outra linha: “O discurso culturalista não cria de per si reações perigosas, mas, ao estimular diferenças, em vez de conciliá-las com algum sincretismo equânime, certamente fornece insumos que alimentam o racismo e a segregação”. A frase do diplomata lembra a formulação do filósofo Renato Janine Ribeiro, no seu livro A boa política – Ensaios sobre a democracia na era da internet. Ele sintetiza a chamada “perda de referências comuns na sociedade” na expressão “o avanço dos particularismos”. É uma crítica que se torna cada vez mais presente no debate de ideias, mesmo entre pensadores de esquerda.

IMPOPULARIDADE

Lindgren não foge da espinhosa questão atual da impopularidade dos direitos humanos. No Brasil, a crescente onda conservadora demanda das autoridades medidas mais duras de combate ao crime. Mas, longe de ser uma característica brasileira, a crise é um fenômeno internacional. Na Europa, a discussão se sobressai quando se trata de temas como medidas de combate ao terrorismo, uso do véu por imigrantes islâmicas e o tratamento de estrangeiros sem documentos. O combate ao terrorismo com medidas duras é defendido pelo cidadão comum. Nos Estados Unidos, o assunto é discutido desde os atentados de 2001. O uso da tortura na prisão de Abu Ghraib, no Iraque, perpetrada pelos norte-americanos, teve o apoio de parcelas significativas da população. A chegada dos refugiados nas fronteiras do primeiro mundo põe em xeque os valores humanistas tradicionalmente defendidos por europeus e norte-americanos.

“Os motivos da impopularidade dos direitos humanos são menos aqueles habitualmente apontados no sistema internacional de proteção – seletividade das denúncias, politização dos mecanismos, inobservância das obrigações assumidas ou concessão de prioridades aos direitos civis e políticos sobre os direitos econômicos e sociais – do que os exageros da culturalização semântica, a que se somam absurdos do ‘politicamente correto’, e, por outro lado, algumas distorções inerciais intrínsecas à prática de sua defesa”, resume Lindgren. Ele critica o uso do “direito à diferença” como substituto da velha igualdade iluminista. Seguindo essa lógica, tudo acaba tornando-se justificável: até a ação para arrebatar a tocha olímpica de maratonistas a caminho de Pequim, em defesa da autonomia do Tibete.

Preocupado com o que chama de “perda da força moral da expressão ‘direitos humanos’”, Lindgren Alves cita como motivos o relativismo dos “direitos das culturas”, que chegam a justificar coisas como casamento arranjado de criança entre o povo roma (ciganos), infanticídio entre indígenas e a imposição do niqab, o véu ocultador usado entre mulheres islâmicas e defendido por fundamentalistas, além das denúncias seletivas e a inversão que “transforma vítimas de injustiças sociais em algozes”. Cita, como exemplo, o contraste entre as reportagens na mídia que mostram como vilões os pais que permitem o “trabalho infantil” de crianças catadoras de sururu em mangues próximos a palafitas em cidades brasileiras, enquanto, por outro lado, os ciganos que põem os filhos para roubar nas cidades europeias têm sua postura justificada pela “tradição cultural”.

No prefácio do livro É preciso salvar os direitos humanos, o diplomata e ex-embaixador na ONU, Gelson Fonseca Junior, diz que “o particular sem limite pode gerar um tipo de fundamentalismo do politicamente correto, falsamente progressista; pode justificar a contrario sensu as tendências fascistas, ultranacionalistas que vêm ganhando terreno mesmo nas democracias ocidentais”. Ao falar de direitos humanos, “fala-se de processos ideológicos no mundo contemporâneo, de novos padrões de disputa do poder, de rumos civilizacionais que opõem fundamentalistas e modernizadores, dogmáticos e secularistas, teocratas e humanistas, conflito inter e intrarreligiosos que se acavalam a rivalidades políticas intertribais e interétnicas”.

No livro L’explication: conversation avec Aude Lancelin, o filósofo francês de origem marroquina Alain Badiou, de orientação maoísta, vai na mesma linha: “O debate de opiniões ocorre hoje entre duas orientações desastrosas: de um lado o unanimismo mercantil e a comercialização universal; de outro, a crispação identitária, que constitui contra essa mundialização uma barreira reacionária, e, pior, totalmente ineficaz”.

ZONAS DE LUZ

Numa época um pouco menos tumultuada, o jurista italiano Norberto Bobbio (1909-2004), no artigo A era dos direitos, incluído no livro do mesmo nome, publicado em 1989, afirmava com moderado otimismo: “Mesmo hoje, quando o inteiro discurso histórico da humanidade parece ameaçado de morte, há zonas de luz que até o mais cansado dos pessimistas não pode ignorar: a abolição da escravidão, a supressão em muitos países dos suplícios que outrora acompanhavam a pena de morte e da própria pena de morte. É nessa zona de luz que coloco, em primeiro lugar, juntamente com os movimentos ecológicos e pacifistas, o interesse crescente de movimentos, partidos e governos pela afirmação, reconhecimento e proteção dos direitos do homem”.

Atualmente, grandes problemas desafiam o cumprimento dos preceitos estabelecidos em 1948. Além da crise migratória e da expansão do terrorismo e seu combate, há os desafios trazidos pela relação estreita entre novas tecnologias com a privacidade e a criminalidade. Sobre a crise dos refugiados que chegam à Europa provenientes de países em guerra na África e no Oriente Médio, é conveniente lembrar o jurista brasileiro Fábio Konder Comparato, que escreveu em A afirmação histórica dos direitos humanos, publicado em 2013: “O asilado político deixa o quadro de proteção social para encontrar outro. Mas aquele que foi despojado de sua nacionalidade, sem ser opositor político, pode não encontrar nenhum estado disposto a recebê-lo: ele simplesmente deixa de ser considerado pessoa humana”.

A pensadora alemã Hannah Arendt (1906-1975) já tratava do tema em Origens do totalitarismo, publicado em 1951: “não a perda de direitos específicos, mas a perda de uma comunidade disposta e capaz de garantir quaisquer direitos tem sido a calamidade a afligir número sempre crescente de pessoas”.

Konder Comparato escreve que não vê soluções fora do arcabouço democrático. Para ele, outro “traço saliente da Declaração Universal de 1948 é a afirmação da democracia como único regime político compatível com o pleno respeito aos direitos humanos. O regime democrático já não é, pois, uma opção política entre muitas outras, mas a única solução legítima para a organização do Estado”.

NO BRASIL

Nos anos 1970, as ditaduras militares na América Latina cometeram graves violações aos direitos em países como Argentina, Chile, Uruguai, Brasil e Paraguai. O chamado Cone Sul colecionou inúmeros casos de prisões arbitrárias, torturas e desaparecimentos. Curiosamente o continente tinha sido pioneiro ao adotar, já em abril de 1948, em Bogotá, a sua Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, aprovada durante a IX Conferência Internacional Americana – a mesma que criou a Organização dos Estados Americanos (OEA).

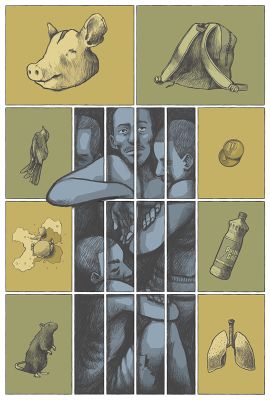

No Brasil, as Comissões de Justiça e Paz das arquidioceses católicas sempre recorreram à declaração da ONU como respaldo normativo. Ela também influenciou as cláusulas pétreas da Constituição Brasileira de 1988. Apesar dos avanços, a lista de problemas no país continua significativa e aparecem com frequência denúncias de trabalho escravo, trabalho infantil, exploração de menores, tortura de presos comuns e violência policial.

Ao longo dos anos, foram sendo criados pelo governo federal órgãos como o Ministério dos Direitos Humanos, existente desde 1997, que abriga a Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e o Plano Nacional de Educação de Direitos Humanos. O Ministério de Relações Exteriores tem o Departamento de Direitos Humanos e Temas Sociais. Há também outros órgãos articulados com a sociedade civil. A Câmara dos Deputados mantém sua própria comissão dedicada ao tema.

O assunto está tão incorporado ao cotidiano, que alguns não se dão conta. Até em algo aparentemente distante como, por exemplo, o manual básico de segurança no trânsito, divulgando as normas do Conselho Nacional do Trânsito (Contran), incorpora normas decalcadas da declaração da ONU sobre direitos humanos.

Mas nada pode ser dado como garantido. O professor grego Costas Douzinas – diretor do Instituto Birkbeck de Ciências Humanas, da Universidade de Londres, e autor do livro The end of human rights, (Oxford University Press), publicado no ano 2000, escreveu que “a teoria que coloca toda confiança nos governos, instituições internacionais, juízes e outros centros do poder público ou privado, incluindo os incoerentes valores da sociedade, desafia sua raison d’être, que é precisamente defender as pessoas dessas instituições e poderes”.

Paulo Sérgio Pinheiro, no artigo Perspectivas para os direitos humanos no Brasil aos 60 anos da Declaração Universal e da Declaração Americana, publicado em 2008, já alertava para essa contradição. “Na soma dos avanços e das continuidades talvez o futuro nos próximos 20 anos não seja dramaticamente diferente da situação presente, no que se refere a resistências como virtualidades na prática dos direitos humanos. Não esqueçamos que a implantação dos direitos humanos opera basicamente num campo de contradições determinadas pela natureza ambígua do Estado como detentor do monopólio da violência física legítima, tanto como protetor dos direitos humanos, como se omitindo ou não responsabilizando os agentes dos estados que cometem violações.”

Segundo o cientista político, cinco campos interagem entre si e sustentam a configuração democrática; a sociedade civil, a sociedade política, o estado de direito, o aparato de estado e a sociedade econômica. “Para cada tipo de campo existe um outro com propriedade invertida, em conflito permanente: violência interpessoal, crime organizado, um não estado de direito para a maioria da população, um estado pouco responsabilizável, assolado pela corrupção etc.

Mas Pinheiro concorda com o jurista Comparato: “A configuração política democrática não é a panaceia que dissolve o autoritarismo e impede as violações dos direitos humanos. Mas não há possibilidade de implementação dos direitos humanos fora da configuração democrática”.

Enquanto os desafios se multiplicam, a Declaração Universal de 1948 se mantém de pé, forte e atual, em estilo e conteúdo, com seus princípios fundamentais para a convivência no planeta. Ela instituiu o que Elie Wiesel, escritor judeu nascido na Romênia (1928-2016), ganhador do Nobel da Paz de 1986, qualificou como uma “religião secular mundial”. O ex-secretário-geral da ONU, Kofi Annan, definiu o documento como uma “régua com a qual nós medimos o progresso humano”. A escritora sul-africana Nadine Gordimer (1923-2004) resumiu: “o documento essencial, a pedra de toque, o credo da humanidade que certamente resume todos os outros credos que direcionam o comportamento humano”.

Como afirmou Brian Urquhart, ao escrever na The New York review of books, em 2001, “atrocidades horrorosas podem às vezes fazer troça da Declaração Universal. Mas esse documento estabelece o padrão para uma sociedade tolerável neste planeta. O esforço contínuo para alcançar e manter esses padrões é a fronteira entre a civilização e a barbárie”.![]()

MARCELO ABREU é jornalista e escritor, autor de livros-reportagem como De Londres a Kathmandu e Viva o Grande Líder!.

CHICO BARROS é fotógrafo e mantém o estúdio Sala de Foto, no Recife.

*Participaram como modelos do ensaio fotográfico que ilustra essa reportagem a estudante de Jornalismo Camilla Santos Dias, o fotógrafo Rennan Peixe e o designer Janio Santos.

Confira o encarte: