Wills a mais de oitenta

Crítico de cinema e agitador cultural paraibano, fanático por bodes e por Jean-Luc Godard, é o idealizador da Roliúde Nordestina

TEXTO MARCELO ABREU

FOTOS RICARDO PEIXOTO

01 de Fevereiro de 2018

O crítico de cinema Wills Leal

Foto Ricardo Peixoto

[conteúdo na íntegra (degustação) | ed. 206 | fevereiro 2018]

Nos anos 1960, o cineasta Glauber Rocha, em artigo no Jornal do Brasil, definiu o crítico Wills Leal como “o versátil pombo-correio do cinema paraibano”. Era um sinal de que a sua frenética atividade relacionada à cultura, especialmente ligada ao cinema, já começava a chamar a atenção de pessoas fora da Paraíba. Passado quase meio século, Wills continua a andar com rapidez e a respirar cinema, mantendo semanalmente uma programação de debates e intervenções onde quer que alguém exiba um filme e precise de uma boa polêmica.

Misto de intelectual e bon vivant, provinciano e cosmopolita, despojado e vaidoso, Wills é uma criatura da filosofia e das noitadas, dos cineclubes minúsculos e das boates enfumaçadas. Poderia também ser definido como uma mistura do agitador cultural Jomard Muniz de Brito – de quem é muito amigo – com o homem da noite, Ricardo Amaral. Contraditoriamente, é um adepto de rebeldias estéticas e das homenagens formais, um fundador de academias e associações, frequentador de colunas sociais, estudioso do cinema, carnavalesco, aficionado dos bodes e das cabras. Um solteirão convicto, teórico do que chama de “amor atonal”, sempre acompanhado da presença feminina.

O crítico de cinema e escritor, hoje com 81 anos, mora no primeiro andar de um apart-hotel na Praia de Cabo Branco, a 10 minutos a pé do ponto mais oriental das Américas, a Ponta de Seixas. O apartamento é um misto de arquivo e pequeno museu, uma espécie de homenagem a si mesmo. As paredes e as portas dos armários da sala comprida e da cozinha estão todas ilustradas com fotos ampliadas da vida de Wills, desde a infância até os 80 anos. As fotografias são impressas e coladas organizadamente, como se fizessem parte de um papel de parede. Mostram suas inúmeras viagens pelo mundo, os amigos e amigas e a intensa vida social que tem frequentado. Dentro dos armários, há livros e pastas organizadas com recortes de jornais e revistas sobre suas atividades variadas, antigas correspondência e folhetos. Há pilhas de DVDs com reportagens sobre sua trajetória e muitos de seus filmes preferidos. Uma caixa reúne parte da obra de Ingmar Bergman. Na sala, dois computadores. No quarto de dormir, um aparelho de televisão cercado de mais pilhas de caixas de DVDs. Tudo gira em torno da paixão pelo cinema.

Quatro anos após se mudar para o endereço, Wills diz que “o essencial está mantido”, no seu apart-hotel. “Está tudo organizado. Está vendo essas pastas aí? Isso aí tudo é material. Eu tenho umas 50 pastas dessas. Estou organizando mais umas 60. Cada coisa em seu lugar.”

Wills nasceu em 1936, em Alagoa Nova, cidade na região do brejo paraibano, a 136 quilômetros de João Pessoa. Considera-se um “caririzeiro”, descendente direto dos índios cariris. “Um excelente índio, felizmente”, diz. Ao longo dos anos, sua trajetória se estruturou em três eixos. No jornalismo, como repórter de cultura e editor do jornal O Norte, o mais tradicional da Paraíba, extinto há seis anos. No cinema, com o seu trabalho de crítica e como pesquisador e autor de livros sobre o assunto. E no turismo, no qual atuou como diretor da empresa estatal de fomento ao setor, como pesquisador e como elaborador de projetos para promover festas populares.

Seu temperamento sociável, energia incansável e solteirice convicta o levaram a uma espécie de sacerdócio pelo cinema, pelo turismo e pela vida noturna. Como conta em um dos seus livros de memórias chamado Primeiro de abril, antes e depois de 1964, durante anos, ele circulou livremente entre os intelectuais de esquerda (a turma do cinema) e os amigos mais conservadores (gente ligada ao turismo, aos clubes sociais e à vida noturna). Afável, animado e criativo, acabou sendo admirado pelos dois campos ideológicos, sem cobranças de nenhuma das partes.

FILMOLOGIA

Apaixonado por cinema há 70 anos, já escreveu 26 livros, dos quais sete tratam do tema. Ainda jovem, nos anos 1950, começou a praticar a atividade que gosta de chamar de filmologia (o estudo da filosofia dos filmes). Devorava livros que chegavam a João Pessoa trazidos por padres italianos. Leu todos os tratados teóricos disponíveis na época, de Serguei Eisenstein a André Bazin, de Lev Kulechov a Jean Epstein. Acompanhava de perto também a Revista de Cinema, de Minas Gerais, a Cine Cubano, de Havana e, é claro, a francesa Cahiers du Cinéma.

Sua produção intelectual começou a tomar forma em 1968 com o livro Cinema e província, um estudo pioneiro sobre a atividade na Paraíba. No ano seguinte, lançou Escritores brasileiros no cinema. Em 1982, escreveu O Nordeste no cinema. Em 1984, Verbo e imagem, em parceria com Jomard Muniz de Brito e Virgínius da Gama e Melo, no qual explora, num ensaio, o filme Vidas secas, de Nelson Pereira dos Santos. Em 1992, escreveu O discurso cinematográfico dos paraibanos. Em 2007, lançou seu trabalho mais sólido, Cinema da Paraíba/Cinema na Paraíba, dois volumes com 616 páginas ao todo, um levantamento sobre o setor no estado como poucas vezes foi feito em outros lugares do Brasil.

A paixão por cinema começou numa exibição de King Kong, produção de 1936 dirigida por Merian Cooper e Ernest Shedsack, num cinema ambulante em Alagoa Nova, ainda quando menino. Mas o primeiro filme que o despertou para as possibilidades artísticas foi O boulevard do crime (1945), do francês Marcel Carné, que viu adolescente, já morando na capital, numa “sessão de arte” promovida pela Associação de Imprensa, à qual teve acesso por trabalhar como revisor do jornal O Norte. Foi “o filme que me tornou amante do cinema enquanto manifestação cultural, que entrou com toda a densidade psicológica e emotiva na minha vida. Eu diria que ele foi a célula-mater de todo um trabalho que tento desenvolver em prol do cinema, na busca de interpretá-lo e entender a excepcional missão que essa arte tem até o dia de hoje”, diz, sem esconder a emoção.

Em poucos anos, já estava escrevendo sobre filmes. Aprendeu francês para poder ler os exemplares da Cahiers du cinéma que chegavam à Aliança Francesa de João Pessoa. Entre os anos 1958 e 1962, fez os cursos de Filosofia e Jornalismo. Por essa época, conheceu o professor pernambucano Jomard Muniz de Brito – que ensinava em João Pessoa – e o professor e filósofo paraibano José Rafael de Menezes (1924-2009) e, acompanhado deles, impulsionou sua trajetória de cinéfilo, crítico e pesquisador.

PRISÕES NA DITADURA

Com a ajuda dos distribuidores sediados no Recife, organizou cineclubes em João Pessoa, sessões de arte em salas do circuito comercial e fundou a Associação dos Críticos de Cinema da Paraíba. “Queriam chamar de Associação dos Cronistas. Cronista é de futebol. Nós somos é críticos de arte”, diz. Por toda essa atividade, depois do golpe de 1964, foi descrito por um militar que o interrogou como o “pombo-correio da esquerda” em João Pessoa. Daí o trocadilho feito por Glauber Rocha no JB, anos depois.

Na verdade, Wills nunca foi político. O advogado e amigo Ivo Sérgio Borges brinca dizendo que ele seria “um grande agitador, mas de pedras de gelo em copo de uísque”. Sua militância foi sempre pelo cinema. Mas acabou detido, assim mesmo e, ainda por cima, três vezes. Na primeira vez, logo depois da mudança de regime em 1964, ficou cinco dias preso. Foi demitido do posto que ocupava como membro do Serviço de Cinema Educativo da Universidade Federal da Paraíba (UFPB).

Quando houve o atentado do Aeroporto do Guararapes, em 1966, em que se explodiu uma bomba cujo alvo era o ministro da guerra e depois presidente Artur da Costa e Silva, Wills foi procurado pela polícia porque havia embarcado no aeroporto no mesmo dia e o retrato falado do suspeito coincidia com suas características físicas: alto, magro e cabelo liso. Apresentou-se ao exército e acabou ficando sete dias detido. Anos depois, foi preso também em Amsterdã, na Holanda, acusado de negociar travellers checks falsos, que havia comprado de um angolano em João Pessoa. Ficou sete dias preso e foi deportado.

Na Paraíba, ele é da geração do cineasta Ipojuca Pontes, do documentarista Vladimir Carvalho, e do artista plástico Raul Córdula. À diferença dos outros, decidiu não fazer carreira fora do estado. Mas tem uma relação muito próxima com o Recife. Em 1963, passou seis meses na cidade fazendo um curso com Gilberto Freyre, do qual se lembra bem das conversas com o sociólogo em Apipucos. Em 1976, fez na cidade um projeto para divulgar a capital paraibana intitulado Pró-Recife e Pró-João Pessoa. Em 1998, foi homenageado com o troféu Memória Viva, do Museu da Cidade do Recife. Até hoje frequenta o carnaval do Recife Antigo. Nas centenas de vezes que usou o Aeroporto dos Guararapes, uma ficou especialmente marcada. Foi em 1984, quando, após um pouso de emergência, teve de descer de um avião tomado pela fumaça por uma esteira improvisada. Além do susto, ainda teve de correr atrás de documentos seus que se espalharam pela pista, levados pelo vento. Feriu-se apenas levemente, numa cena que depois qualificou como “chapliniana”.

Nos anos 1960, já como professor de artes do Lyceu Paraibano e de redação do curso de Jornalismo da Faculdade Lourdinas, Wills decidiu passar um semestre no Rio de Janeiro, ensinando Cultura Brasileira na Universidade do Estado da Guanabara, hoje Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj). No tempo livre, frequentava a Cinemateca e o Cine Paissandu, centros da cinefilia na época, e convivia com críticos como Alex Vianny, Ely Azeredo e Jean-Claude Bernardet.

Ao voltar a João Pessoa, acostumado com o “burburinho” de Copacabana, achou tudo um marasmo total. Decidiu fundar um clube noturno nos moldes dos nightclubs da Europa. Surgiu, então, em 1969, o Maravalha Praia Clube, uma casa noturna em que somente os solteiros eram aceitos como sócios. O espaço funcionou em Tambaú durante uma década, período que lhe traz ótimas memórias. “No Brasil, ninguém tocava a música Je t’aime… moi non plus, de Serge Gainsbourg. Nós, no Maravalha, tocávamos porque o delegado da Polícia Federal era nosso sócio”, relembra, sorrindo, da canção que chegou a ser proibida pela censura. Segundo ele, a primeira luz negra no Brasil foi usada nesse clube de solteiros, após chegar diretamente de Nova York. “A nossa decoração era psicodélica.”

AMOR ATONAL

Fora da área do cinema, seu texto mais badalado foi um curioso tratado de filosofia amorosa, que vinha sendo desenvolvido desde os painéis organizados com Jomard Muniz de Brito nos tempos do curso de Filosofia, nos anos 1950. A aventura do amor atonal foi publicado em 1982. Com capa de Raul Córdula, o livro teve o subtítulo de A síndrome genitálica. O texto defende a prática de “um amor fora dos preconceitos, sem determinismos, sejam políticos, sociais, religiosos ou sexuais. É um amor sem tom, quebrando-se, friccionando-se, desunindo-se, em busca de universalizar-se”. Encarregado de escrever o prefácio, Jomard Muniz de Brito criticou Wills pela sua abordagem do tema, que qualificou de “transversal”. “Leal se mostra muito mais tímido ou comedido para enfrentar as possibilidades de uma nova moral sexual, atonalmente amorosa, fugidia, flutuante e fruitiva. Denuncia a primeira, mas não chega a anunciar uma outra”, critica. O autor, desconcertante como sempre, nem titubeou. Incluiu o prefácio na edição, assim mesmo. O livro é dedicado a 77 mulheres, todas devidamente nomeadas.

A primeira edição esgotou-se e, recentemente, Wills pensou em fazer uma nova tiragem. Mas, ao reler a original, ficou preocupado e desistiu. “A internet mudou tudo nessa área. Para atualizar, eu teria de escrever outro livro”, afirma, desanimado. O amor atonal é fruto de uma preocupação existencial que começou na juventude e foi se intensificando à medida que a importância feminina foi ganhando espaço na sua vida. Na década de 1970, recebeu um convite do primo Péricles Leal, homem de televisão radicado no Rio de Janeiro, para organizar a etapa paraibana do concurso de misses, que levaria a vencedora à competição nacional, organizada pela TV Tupi. Topou e durante alguns anos virou o homem das misses na Paraíba. Para variar, divertiu-se muito. A experiência gerou o livro Elas só citavam o pequeno príncipe, de 2003.

MANAÍRA, MON AMOUR

Ao falar de amor, impossível não lembrar outra casa sua em João Pessoa. “A minha casa era uma bagunça”, diz Wills, ao relembrar seu endereço na Praia de Manaíra onde, entre 1982 e 2013, manteve uma agitada vida social e uma invejável biblioteca. O amigo e colaborador Mirabeau Dias, autor de dois documentários sobre o crítico, lembra que “aquela casa era uma loucura, gente entrando e saindo o tempo todo”. A boemia girava em torno da piscina. Dentro da casa, eram mantidos cerca de sete mil livros e centenas de filmes que compunham o famoso acervo do pesquisador.

A casa de Manaíra tornou-se lendária. Em um artigo escrito no jornal A União, o historiador Wellington Aguiar descreve uma festa a que compareceu para o descerramento do brasão da família Leal, confeccionado em barro, e afixado na entrada. O brasão, com três galgos, remonta às origens da família em Portugal, no século XV. Aguiar aproveita para descrever o interior da mansão: “Além do seu parque aquático, despertou-me especial atenção uma câmara nupcial (como a chama Wills), onde vi luzes psicodélicas, música ambiental, leito redondo e giratório, bem como, nas paredes, fotografias de belas mulheres ao natural. Também me impressionou muito uma suíte que, segundo o feliz proprietário, é especialmente destinada ao repouso das damas mais amigas. (…) O bom gosto se faz presente nos mínimos detalhes, desde os copos que são climatizados e personificados, até um engenhoso relógio espanhol, feito no final do século XVI. (…) É nesse ambiente maravilhoso que Wills, recebendo damas daqui e de fora, encontra inspiração para escrever os seus livros. Pudera!”.

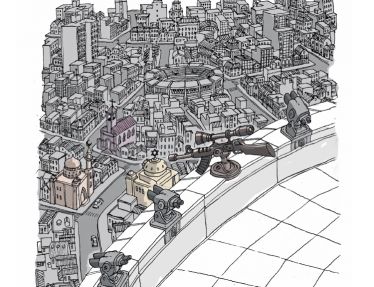

Alguns chamavam o local de harém, um ambiente epicurista que servia também à sétima arte. Quando foram comemorados os 100 anos da primeira exibição de cinema feita pelos irmãos Lumière, em 1995, Wills encomendou a amigos artistas plásticos que pintassem um painel no muro que circundava a casa, com “fotogramas” que representavam a história do cinema na Paraíba, um trabalho que ficou exposto ao público que passava pela Rua Santos Coelho Neto.

Há quatro anos, preocupado com a falta de segurança, Wills decidiu se desfazer da casa. Parte dos livros ficou aos cuidados de um sobrinho, outra parte está em um memorial numa universidade privada. A casa foi vendida e derrubada. Hoje, está sendo construído no lugar um edifício residencial com 27 andares. Mais um exemplo de como um passado significativo vai sendo apagado pela especulação imobiliária.

Wills tem um filho de 40 anos que mora em Maceió. As mulheres que frequentavam sua mansão hoje estão nas fotos afixadas às paredes. O antigo clima de festas foi resumido por Jomard Muniz de Brito no trocadilho “Manaíra, mon amour”, em referência ao balneário paraibano e ao filme de Alain Resnais. E continua no folclore e imaginário dos que acompanham sua trajetória. Mirabeau Dias, por exemplo, no documentário Wills Leal, mais que oitenta, lançado em 2016, iniciou o filme com uma brincadeira: a famosa cena de A doce vida, de Federico Fellini, que se passa na Fontana di Trevi, em Roma, na qual a vedete Sylvia (a exuberante sueca Anita Ekberg) chama por Marcello Rubini (o galã Mastroianni), foi legendada e dublada no documentário como se ela estivesse, sensualmente, chamando por Wills.

REVENDO OS CLÁSSICOS

Nas décadas de 1970 e 1980, seu envolvimento com o setor turístico o levou a visitar dezenas de países. A partir de 1992, com o livro Memorial da Festa das Neves, as publicações passaram a refletir a multiplicação de interesses e a tratar de temas ligados ao turismo, gastronomia e resgate de tradições paraibanas. Tem escrito também sobre clubes sociais e carnaval.

Mas as frequentes viagens para congressos turísticos não diminuíram o interesse pelo cinema. Entre os diretores consagrados, as grandes paixões são os italianos Michelangelo Antonioni e Fellini. “Antonioni deu uma dimensão nova à arte na hora em que pegou o tempo, misturou com o espaço e criou uma realidade psicológica. Os personagens dele, como também os de Felini, são personagens do cinema, de uma composição, de uma montagem. Não são personagens de uma realidade, é a realidade da magia do cinema.” Admira também os faroestes, em especial os feitos por George Stevens. “É um cineasta que traduziu de forma impecável toda a mística do Oeste, da vitalidade ao lirismo, da poética à bala aos fatos históricos. George Stevens é impecável, a narração dele é muito bem-composta.”

Acompanhou com o maior interesse o surgimento de Jean-Luc Godard e da nouvelle vague. “Acossado é uma obra de cinema, fantástica a montagem do filme, o uso rápido que faz do clichê.” Wills diz que gosta “imensamente” de Charles Chaplin, que considera um caso à parte. “Com a criação de Carlitos, ele colocou-se acima do cinema, era músico, palhaço, teatrólogo.” E, naturalmente, o francês Marcel Carné. “Vi todos os filmes dele, principalmente O boulevard do crime. Carné realmente traduziu no cinema francês um momento crucial, que era a França ocupada pelos nazistas. Ele conseguiu superar isso e fazer uma obra extraordinária”, comenta. E cita Woody Allen: “Ele não se repete, é de um brilhantismo criativo que não tem igual. Aproxima-se de Chaplin. Todo filme dele é um filme de Woody Allen e é também diferente”.

Entre os brasileiros, Wills acha que não se pode esquecer um nome como Glauber Rocha que “é cineasta universal”. Acha também que Nelson Pereira dos Santos pode ser “comparado à melhor estirpe cultural europeia e norte-americana”. Mas, quando perguntado sobre o filme de sua vida, Wills menciona uma obra do japonês Akira Korusawa. “Acho Rashomon realmente um dos melhores. Revi há uns três meses. Tinha visto a primeira vez, ainda no Cine Santa Clara, nos anos 1950. Se pensar num filme para estudar, é Rashomon. Ali tem tudo o que se precisa. Impressionante o choro final da criança, que representa o futuro da humanidade.”

Ele vê o futuro do cinema com preocupação. “Hoje, a película revelada não existe”, diz Wills. “O que existe é um negócio chamado ‘instantaneidade’. Quer dizer, o cineasta tem de ter a clarividência, a lucidez, a perspicácia de perceber o instante. Como transformar esse instante numa grande obra, essa é que é a dificuldade.”

Acredita que o cinema futuro “vai ser fabricado pela mente do expectador, não pelo produto que está sendo visto”. Cita como exemplo de suas preocupações filmes carregados de simbolismo como os de Ingmar Bergman. “Não sei o que vai ser de Bergman no futuro. Não sei como é que vão interpretar o que ele fez.”

Wills Leal entrou para a Academia Paraibana de Letras em 1992 e fundou a Academia Paraibana de Cinema em 2008. Nos debates que continua frequentando, é uma atração à parte. Escuta os debatedores com atenção e, no final, dá sua opinião de forma clara, temperando suas análises com toques de psicologia e sociologia. Fala escandindo as sílabas, enfatizando sobretudo os advérbios. Não dispensa o bom humor.

Em uma das edições do Festival de Cinema Aruanda, por exemplo, fez o que chamou de uma “desconferência”, intitulada As várias plataformas superoitistas então ainda não digitalizadas pelo jornalismo e as eletronizações jamais deleitadas e em presentes portabilidades, na qual o gongorismo acadêmico do título se misturou à sua fina ironia. Há nove anos iniciou a divulgação pela imprensa de uma lista contendo as “10 mentiras” contadas pelo poder público. A primeira lista continha “as 10 mentiras do turismo paraibano” e seguiu-se outra com as lorotas oficiais contatados sobre o carnaval de João Pessoa.

ROLIÚDE, COM ACENTO

Wills tem uma relação antiga com a cidade de Cabaceiras, a 180 quilômetros de João Pessoa, tendo sido há muito tempo um entusiasta da anual Festa do Bode-rei. Desde jovem, tem uma admiração especial pelos caprinos. Há uma década, percebeu o potencial do local também para o cinema. Cabaceiras começava a despontar como locação para filmes, tendo sido utilizada em O auto da Compadecida, de Guel Arraes.

E decidiu propor ao prefeito uma estratégia para desenvolver o local como centro de produção cinematográfica. Sugeriu a colocação de uma grande placa no sopé de uma serra que definiria o projeto. Não quis botar algo burocrático ou rotineiro. “Como gosto de marketing, parti para uma coisa que tivesse peso. Coloquei Roliúde Nordestina”. Ele lista as vantagens do lugar: primeiro, o baixo custo de produção, já que a cidade tem atores extras, fotógrafos, ambiente, cenografia. Depois, o clima. “Lá existe a garantia de que você pode filmar, que não vai chover. Somado tudo isso, é interessante rodar em Cabaceiras porque é econômico, tranquilo, não precisa fechar rua e pedir autorização a ninguém, está tudo à disposição porque de fato é uma grande Roliúde, mas com acento no ú”, enfatiza.

Ele relembra, sorrindo, o embate que teve com o também paraibano Ariano Suassuna, quando este soube da iniciativa e telefonou para protestar. Segundo Wills, Ariano teria lhe dito: “Você acha pouco me esculhambar com esse negócio de tropicalismo, com seu Jomard, e agora inventa essa imbecilidade, puxando o saco dos galego?”. Dias depois, numa visita ao escritor, no Recife, Wills tentou explicar: “Ariano, você viu como é a placa?”. E mostrou uma foto. “Veja como está escrito. Com “u” e com acento, como você quer. Você não defende o português assim? Então devia elogiar”. Ariano aceitou a explicação, mas não chegou a elogiar publicamente.

UM HOMENAGEADO

De forma involuntária, Wills Leal criou em torno se si um grande grupo de amigos intelectuais que cultuam sua presença instigante e divertida. Nas muitas homenagens que recebe periodicamente e nos artigos escritos sobre sua figura, frequentes na imprensa paraibana, tem sido chamado, entre outros adjetivos, de “eletrizante”, “mágico”, “epicurista”, “caleidoscópio”, “primaveril”, “intimorato”, “el provincianista”, “exuberante”, “tonitruante”, “vulcão”, “báquico e dionisíaco”, “borbulhante”, “efervescente” e “andorinha”. Talvez a expressão que melhor o defina tenha sido a usada pelo crítico literário Hildeberto Barbosa Filho, no semanário Contraponto, que classificou Wills de “o topógrafo dos territórios simbólicos”.

A expressão acabou virando título de um livro de homenagens publicado quando Wills completou 70 anos. A publicação reproduz a programação de debates relativa ao aniversário, que durou sete dias, cada dia em um espaço diferente da cidade. Ao final de cada festa, ele fez um discurso, todos reproduzidos no livro. Ao contrário do que seria de se esperar, a leitura dos discursos não é aborrecida. Eles são surpreendentes, às vezes, desconcertantes. O autor mistura trechos de poemas, filosofa sobre a vida e o tempo, conta piadinhas politicamente incorretas, faz tiradas anticlericais. Num deles, se diz um provinciano por excelência, “apenas com uma aparente roupagem de universalização”.

Projetos para o futuro são muitos, em diferentes estágios de preparação e implementação. Há listas inteiras de ideias, entre as quais estão os festivais da galinha de capoeira, da manga, do abacaxi-rei, o festival das frutas tropicais, do urucum, da lagosta, do caju, do coco. Para o Carnaval, incentiva a volta do corso, a banda de Tambaú, o resgate da história dos clubes sociais.

Como escreveu o jornalista e amigo Luiz Gonzaga Rodrigues, no jornal A União: “Preferiu o desafio de ser nacional sem deixar a Paraíba. Se a calçada é na Paraíba, lá vai Wills. Se a calçada é no Norte ou no Sul, lá vai a Paraíba. Ele ainda vai ser estátua”. Mas, talvez, a imagem evoque uma certa imobilidade inadequada para o personagem. Para o escritor e conterrâneo Carlos Romero, Wills só para quando está dormindo ou “quando vira fotografia”. Mas ainda bem que adora cinema. Romero completa: “O cinema é uma arte que expressa seu temperamento em permanente agitação”.

MARCELO ABREU é jornalista, autor dos livros-reportagem De Londres a Kathmandu e Viva o Grande Líder.