O dia do caçador

TEXTO Ronaldo Correia de Brito

01 de Maio de 2015

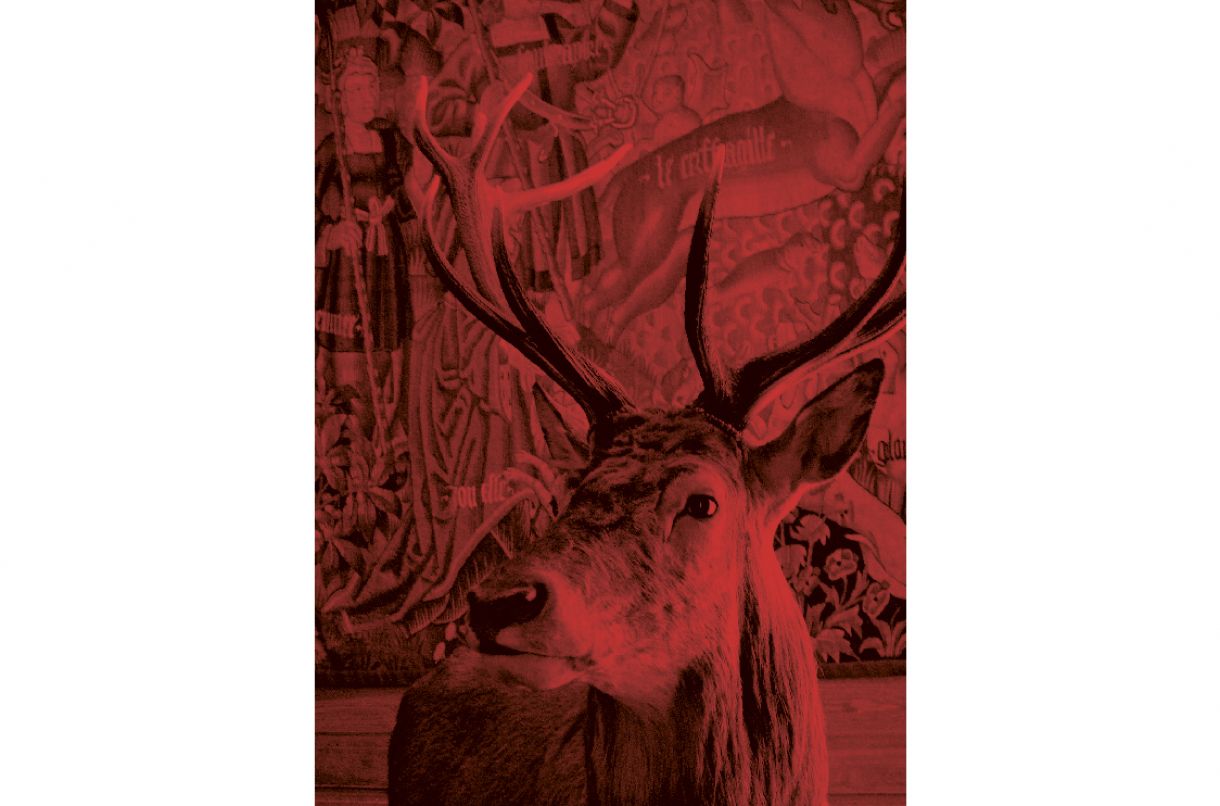

Imagem Arte sobre foto divulgação/Musée de La Chasset et de la Nature, Marais, Paris

Um sol tímido mostrou a cara no penúltimo domingo de março, em Paris. Há dois dias a cidade ficara tão poluída que o metrô e os ônibus circulavam de graça e os carros particulares em sistema de rodízio. Estimulados a usar o transporte público, os parisienses evitavam o agravamento da poluição. Um brasileiro se impressiona com a agilidade e eficiência do governo francês em buscar saídas para as calamidades e mais ainda com a colaboração das pessoas. Tudo muito democrático e civilizado. Mas, não pensem que as autoridades cochilam, a polícia ocupa as ruas de olho nos carros infratores.

No único dia de folga durante o Salão do Livro, em que o Brasil era o país homenageado e compareceu com 50 escritores, decidimos passear pelo Marais, bairro da comunidade gay parisiense. Nada se parece ao Castro, em San Francisco, Califórnia, local famoso desde o tempo da contracultura e do movimento hippie. No Castro, ainda é possível esbarrar num casal masculino nu, abraçado, andando pelas calçadas. Mas agora, as ruas também se tornaram vitrines do comércio de pornografia gay, com sex shoppings iguais aos de todas as cidades. Puro consumo, um retrato do capitalismo americano. Ninguém lembra a rebeldia dos anos sessenta, os enfrentamentos à repressão, a liberdade conquistada a pulso. A não ser quando assiste ao filme de Gus Van Sant sobre o político e ativista Harvey Milk, o primeiro homossexual assumido a ser eleito para um cargo público na Califórnia, e que foi assassinado em 1978.

A rapaziada alegre do Marais – não identifiquei casais femininos – é discreta. Vi poucos homens abraçados, alguns com a mão no bolso do sobretudo de seu companheiro, outros com os dedos entrelaçados. Fazia frio, as lojas abriram mesmo sendo domingo e, enquanto minha mulher entrava em perfumarias, eu ficava do lado de fora curtindo músicos de rua e olhando o formigueiro em movimento, o que me diverte mais do que ver exposições em ambientes fechados. Contenho-me para não ser invasivo com o meu olhar indiscreto. A fauna do Marais me pareceu bem comportada, mas não entrei em nenhum espaço reservado, nem mesmo nos cafés que chamavam atenção pelos rapazes musculosos e de cabeça raspada. Depois de uma hora de frio e tédio, concluo que não gosto de guetos e prefiro que os homossexuais ganhem todos os bairros de Paris, exprimindo sem temor nem escândalo os seus afetos, igualzinho fazem os heterossexuais.

A convite de uma amiga francesa, que nos acompanhava no passeio, fomos visitar o Museu da Caça e da Natureza, no centro do Marais. Sem prestígio, pouco frequentado, haviam liberado convites para as escolas e famílias de alunos e, nessa tarde, ele ficara cheio igual a todos os museus de Paris. Sempre estou à procura de exemplos do que seja o kitsch. A instalação sobre caça e natureza me pareceu o protótipo do “mal no sistema valorativo da arte”, o resultado da ação de pessoas dispostas a sacrificar tudo em nome de uma “bela” coerência: caça é caça.

Depois de caçarem em várias regiões do planeta, enfastiados da atividade François Sommer e Jaqueline Sommer resolveram “promover uma caça que fosse respeitosa com o equilíbrio natural” e se dedicaram a organizar o museu. Expor a caça? Os dois se perguntam e explicam que se trata de uma atividade ancestral, que pode ser evocada de um ponto de vista etnológico, praticada por necessidade (para se defender ou se nutrir) ou por laser. Dizem que a coleção testemunha o quanto a prática contribuiu à arte de viver, servindo de inspiração aos artistas, de experiência e conhecimento da natureza.

O prólogo mitológico do casal que assassinou durante anos por divertimento – como era costume no século XIX e primeira metade do século XX entre os europeus colonizadores e os norte-americanos – abre as salas do palácio de horrores, cheio até o teto de dezenas de animais e aves empalhados. Em meio aos excessos rococós, aos móveis, às pinturas e fotografias sobre os temas da caça, alces, veados, búfalos, ursos, panteras, tigres, leões, raposas, lobos, corujas, águias e faisões nos contemplam com seus olhos vivos mortos, fantasmagóricos, nos perguntando o que significa o poder de exterminação concedido ao homem. Um gay pede ao seu par que o fotografe com o rosto entre os chifres de um veado. Crianças recebem aulas dos pais sobre o manuseio de armas, expostas ao lado dos seres abatidos.

O caçador lembra o colonizador, que se acha no direito de se apropriar, matar e escravizar. Toda caça é predatória, mesmo que Joseph Campbell a considere sagrada, quando se trata da sobrevivência. Em cinquenta anos, os desbravadores de fronteiras nos Estados Unidos dizimaram manadas inteiras, tomando só as peles para vender, e abandonando os corpos, apodrecendo. Isso foi um sacrilégio, transformou o búfalo de “alguém” em “coisa”, diz Campbell. E refere algo assim: numa terra devastada as pessoas perseguem propósitos que não são propriamente delas, mas que lhes foram impostos como leis inescapáveis. Isto é morticínio. E também colonialismo.

A visita aos museus da Europa me revela séculos de rapina e destruição. Por esse motivo prefiro as galerias de arte em que se expõem criadores como Picasso, Monet, Chagal ou Gauguin. Não sofro nenhum choque além do estupor diante do gênio. Em casos como o de Van Gogh, sinto pena do artista enlouquecido em meio à miséria, criando e não usufruindo o ganho financeiro do seu legado.Os jogos de sedução entre os gays do Marais me divertem. Eles também saem à caça, uma caça nada predatória, engraçada se reparamos nas chispas acesas dos seus fuzis. Os olhos atiram para vários lados e quando acertam não há sangue, apenas a conquista amorosa. ![]()

RONALDO CORREIA DE BRITO, escritor.

Publicidade