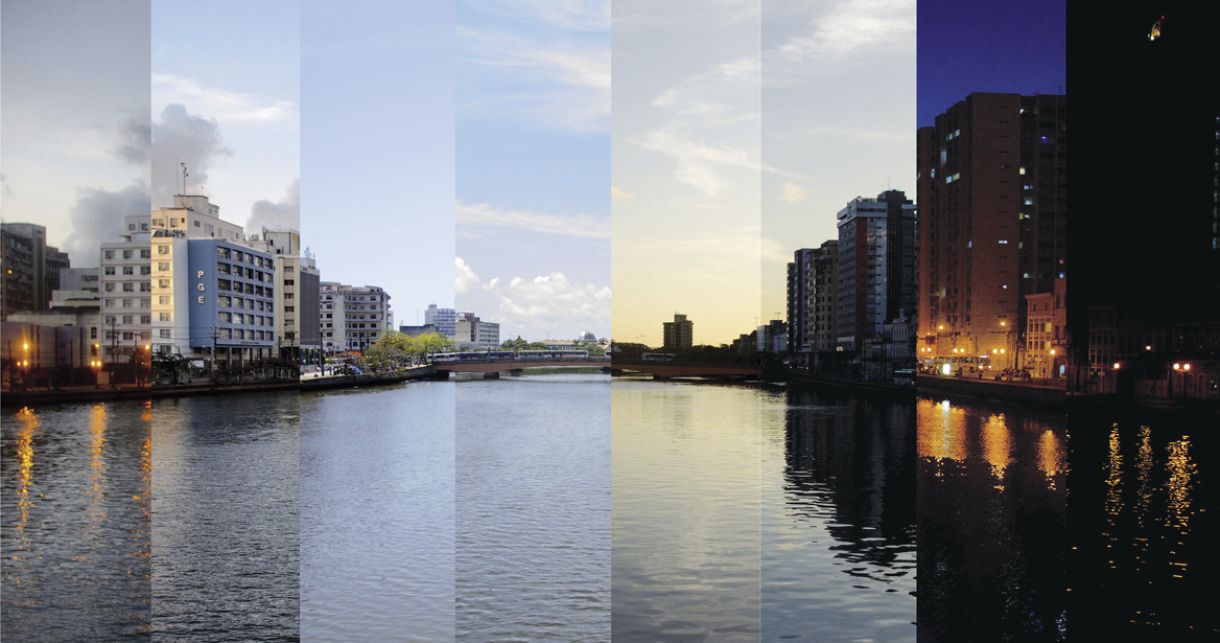

Visões fragmentárias de um Recife úmido

TEXTO Ronaldo Correia de Brito

01 de Setembro de 2014

Foto Chico Ludermir

Cheguei ao Recife tímido e assombrado. Sonhava com os nomes dos bairros que o rio deixa para trás no seu percurso tortuoso, repartindo a cidade em ilhas, antes de se perder no Atlântico. As águas doces viram salobras, depois salgadas, até serem águas do mar. O Capibaribe não é igual aos outros rios que eu me acostumara a ver nos livros e no cinema, um fluxo bem comportado entre margens. Ele forma por onde corre – quando corre, pois também é preguiçoso e se espalha sem vontade de ir em frente – panoramas fluviais, paisagens que os flamengos pintaram a óleo durante a ocupação da Mauristad, com a mesma volúpia de cores verdes, luz filtrada entre árvores grandiosas e neblina suspensa. Nada se presta melhor à representação da umidade do que a tinta a óleo, o brilho de aparência molhada nas telas, escorrendo, pingando como chuva.

Bairro de Areias por causa dos sedimentos no leito e nas margens, a areia que os caminhões e as carroças puxadas a burro levam para a argamassa de rejuntamentos e contrapisos. Salina, ela tinge o reboco das paredes com faixas úmidas, do chão ao teto, prenunciando desleixo e ruína. A cal da pintura também larga camadas, mesmo nas igrejas barrocas, onde anjinhos morenos e robustos parecem com os homens deitados nas carrocerias. Quanta sensualidade nos corpos masculinos entregues ao sono, cansados pelo esforço com enxadas e pás. O suor que escorre das axilas peludas tempera o salitre dos muros caiados de branco, refletindo uma luz intestina, que bem pode cegar. Eu contemplava os homens parecendo mortos de passagem, despidos nos trapos vergonhosos, e sonhava com eles encaixotados no cemitério da Várzea, descansando em tumbas vulgares, ao som de uma litania feminina.

– Repouso eterno lhes dê senhor, a luz perpétua e o resplendor.

Onde a terra vira argilosa se prestando à confecção de tijolos e telhas, o lugar ganha o nome de Barro, não o primeiro barro que um Deus moldou ao criar o homem, deixando que se revoltasse e enfraquecesse a vontade, se inclinasse ao mal, segundo escreveram no livro Gênesis, na Bíblia que líamos em nossa casa sertaneja. Condenou-o a ser criatura de alma corrupta, nem divina em si mesma nem capaz de alcançar por si mesma qualquer relação com Deus, a menos que aceitasse o duro caminho da cruz, essa árvore que ilumina, mas é estéril de frutos saborosos, sem nenhuma manga para chupar e brear-se, nenhum caju rançoso. Vale a pena condenar-se ao inferno por seus frutos insípidos? Melhor fartar-se com jaca e jenipapo, fruta-pão e banana, que crescem nos quintais do Barro, onde prolifera a argila usada para o fabrico de utensílios domésticos há pelo menos 10 mil anos, desde que os humanos se espalharam pelo Capibaribe e seus arredores, o paraíso tropical.

Na Várzea, o outro bairro sonhado, os terrenos planos e regulares se inundavam durante as cheias, as águas invadiam as casas das famílias humildes e elas perdiam seus pertences. Desciam mortos nas enxurradas e eu acendia velas para Nossa Senhora dos Afogados, compadecido, mas prometendo nunca chorar. São diferentes os homens dormindo vivos sobre a areia dos caminhões, dos homens dormindo mortos nas águas barrentas do rio. Somente a pressa em levá-los para longe se assemelha, a do carro e a do rio.

Tremem as carnes dos meninos, à simples lembrança da correnteza. Quando as águas ficarem claras irão se banhar, longe dos olhos das mães. Saltam das pontes, mergulham, dão cambalhotas. Seguram um cachorro e o atiram nas águas. O bicho nada e escapa. Cachorros nascem sabendo nadar. Os homens também deviam nascer com todas as habilidades do mundo, resposta para as perguntas da vida, bem decoradas, na ponta da língua. Um moleque machuca a boca num salto, sangra, não liga para o ferimento, pula novamente na correnteza, a mãe ignora seu paradeiro. Jogam outro cachorro no rio, maior, mais pesado, ele afunda e parece que não virá à tona. Os meninos riem nervosos. O cão finalmente alcança as margens, foge dos moleques, que correm para pegá-lo outra vez.

Os bairros de Santo Antonio e São José ficam mais distantes. No começo eram apenas bancos de areia, ilhas de rio e oceano, doces e salobras, aterradas pelos homens em barcaças frágeis, criando territórios novos que o rio tomava de volta nas cheias sazonais, numa eterna peleja. A Boa Vista possui a mesma história das outras ilhas do Recife, a rapinagem ao mar e ao rio, o trabalho insano dos homens mestiços e suarentos, transformando alagados em terra firme. Ruas de armazéns e carregadores no cais José Mariano, serrarias, toras de madeira e trabalhadores rudes.

Olho para trás, não receio transformar-me em estátua de sal, como na história bíblica. O Recife é quente – mesmo com a brisa que sopra –, a maresia cheira forte e recobre nossa pele de água e sal. Há som ao redor, barulho de vozes, motores e buzinas, orquestras e tambores. Caminho. Recife é vário, criou-se na mistura de povos, de índios, negros e brancos. Nos arredores, encontramos sua mais forte expressão. Propalam a raça morena, porém a harmonia racial é relativa. Depois de revoluções libertárias, o Recife continua desigual. Mas os poetas nunca deixam de amá-lo. Andam de madrugada para escutar os próprios passos e sentir a brisa marinha, que varria fortalezas e canhões, acariciando os cabelos. Escutam os sinos, que batem no alto das torres, testemunharem as horas, marcando esperanças e temores. E quando a noite desce sobre as pontes e os rios, sobre ruas e edifícios em ruínas, descobrem um Recife habitado por fantasmas de heróis anônimos, dormindo e sonhando ao som de triste melodia. ![]()

RONALDO CORREIA DE BRITO, escritor.

Publicidade